※ 一般的な場合です。

当事務所では原則、ご依頼いただいたお客様と、直接ご面談させて頂いております。

そのため、定款等の中身についても、メール等のやりとりだけでなく、しっかりお話をお伺いした上で作成させて頂いております。

なぜなら、定款は設立されようとする会社の「根本原則」になるため、設立後に「えっ、そうだったの!」とならないようにするためです。

お客様と丁寧に打合せをしご説明をさせていただき、設立されるお客様にその内容等についてもご理解して頂きたいと思っております。

そのような理由から原則、直接お会いさせて、アドバイス等をさせて頂いており、料金もそれを反映したものになっております。

-

-

-

3.初回面談

(当事務所にての面談が基本ですが、お客様の所への訪問も可能です)

-

-

-

6.商号の調査、事業目的の確認

(類似の商号がないか等を調査します)

-

7.定款の作成

(お客様にもご確認して頂いた後、定款認証の予約をします)

-

-

-

-

-

-

13.事業スタート!

(事業計画等のご相談等もお任せください!)

TEL:077-532-7233

FacebookメッセンジャーやLINEでの対応も可能

『ビデオ会議システム』による打合せ等も対応可能

※本フォームではご質問・ご意見を24時間いつでも受け付けております。

※お問い合わせへの返信は平日9時~20時までの間にさせて頂きます。

(お送り頂いた内容によっては、返信までにお時間がかかることがございます。ご了承ください。)

- 発起人(株主)を決める

- 会社の名前(商号)を決める

- 事業目的を決める

- 住所(本店所在地)を決める

- 取締役の人数など会社の機関設計をする

- 資本金の額、株式を決める

- 事業年度(決算期)を決める

- 株式譲渡制限会社にする

- その他、必要事項を決める

発起人

- 発起人=会社を作ろうとする人のことで、ざっくり言えば、会社設立後に株主になる方です。

- 基本事項を決めたり、定款を作成したりという一連の手続きを担います。

- 1人以上で構いません。

- 発起人は発行する株式を必ず1株以上引き受けなければなりません。

- 法人も発起人になることができます。(子会社など)

発起設立

- 家族や友人等の限られた者だけが、発起人として資本金を出資します。

- 発起人が、会社設立の際に発行する株式を全て引き受けます。

- 小さな会社はほとんど発起設立です。

募集設立

- より多くの人から資金調達をするのに向いています。

- 発起人以外も株式を引き受けをします。

- 発起設立より手続きが面倒で複雑です。

- 募集設立は、小さな会社ではあまり行われません。

商号とは社名のことです。まずは会社の名前を決めます。

できれば、3つほど考えておくといいでしょう。といいますのも、以下のような制限や注意すべき事があります。

- なお、当事務所では、単なる手続きではなく、コンサルティングもさせて頂きますので、お客様とのヒヤリングの中から、一緒に商号を考えることも可能です。実際に、ご提案した商号にされたお客様もおられ、大変喜ばれました。

|

同一の住所で同一の商号は使用できない (商業登記法27条)

- 特にビルのテナントに入る場合などは注意を要します。

- すでに入居しているテナントも十分調査をするといいでしょう。

同一営業でなければ同一商号の使用は可能

- 類似商号規制が廃止されたため、同一営業でも同一又は類似の商号の使用は可能ですが、後に差止請求や損害賠償請求を受けるリスクもあります。(会社法8条)

- 特に、一般に広く認識されている他の会社の商号を使用して混同が生じるような場合は、不正競争防止法で禁止されています。

商号の中に必ず「株式会社」を入れる

- 株式会社の場合ですと、その商号の中に必ず「株式会社」という文字を入れないといけません。(会社法6条2項)

- その際に、いわゆる「前(株)」にするか「後(株)」にするかは任意です。

- また、合同会社の場合も、その商号の中に必ず「合同会社」という文字を入れないといけません。

商号で使用できる文字

- 商号に用いることができる文字は、以下のものに限られます。

- 漢字、ひらがな、カタカナ

- ローマ字(大文字・小文字)

- アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)

- 以下の記号

(※ただし、文字を区切る場合のみ)

- [&]アンパサンド

- [' ]アポストロヒィ

- [, ]コンマ

- [-]ハイフン

- [. ]ピリオド

- [・]中点

参照:【商号にローマ字等を用いることについて|法務省】

類似商号の調査(法務局で)

- 現在、類似商号規制はありませんが、上記のリスク等も考慮して、念のため調査しておく方がいいでしょう。

- 設立する会社の予定住所地の管轄登記所で調べます。

- どの管轄か不明な場合は、下記のページから調べることも可能です。

全国の法務局

◆法務局にある「類似商号調査のための閲覧申請書」を提出して調べることができます。(無料)

◆大きい法務局(出張所でなく地方法務局の本局)だと、備え付けのコンピュータで自由に閲覧できるところもあります。

- 当事務所では、お客様とのヒヤリングの中から、一緒に事業目的を考えさせて頂きます。

- また、事業をする理由や今後のビジョン・展開もヒヤリングもさせて頂き、事業目的の提案もさせて頂きます。

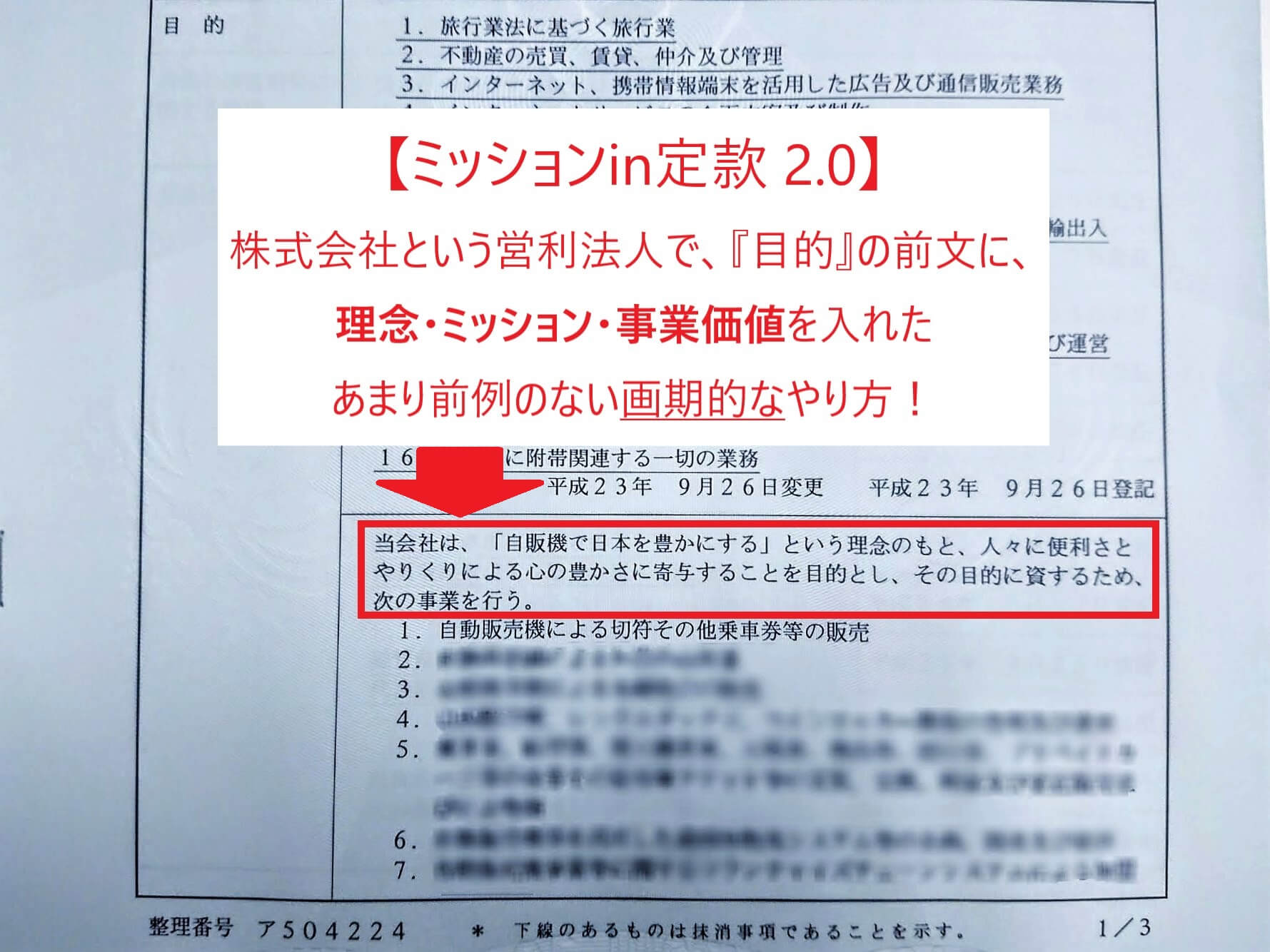

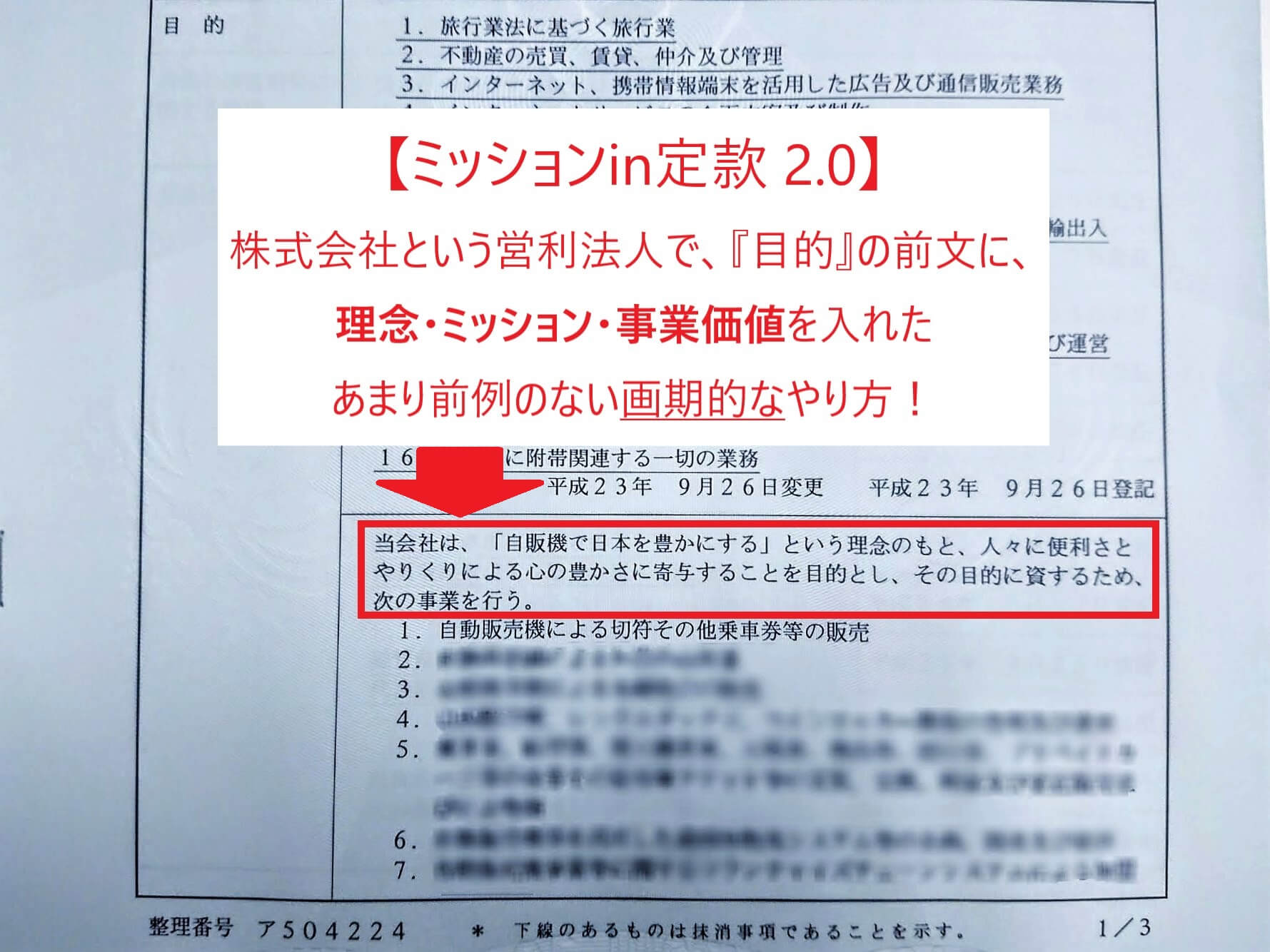

- さらに、事業目的の中に、事業のターゲットは誰か、事業を通じてどんな価値を提供するのかといった経営理念、事業価値、顧客価値などを明記することも可能です。

これは、「ミッションin定款(R)」と名付けた当事務所独自の提案ですが、これには、戦略や事業計画、マーケティング等のコンサルティングノウハウが必要なため、他ではなかなかできない当事務所ならではのご提案です。

そのため、お客様からも高い評価を頂くだけでなく、同業者からも「画期的」や「見たことない」などと評されています。

これも知的資産経営の支援で実績ある当事務所ならではの強みでもあります。

「ミッションin定款(R)」については、以下の記事もご参照ください。

|

やりたい業務内容をとりあえず全て列挙

- 会社は、定款に事業目的として書いてある事業しか行うことができません。

- 現に行う事業だけでなく、将来行うかもしれない事業も含めて、まずはやりたい業務内容をとりあえず全て列挙します。

- 後に変更・追加する場合はその都度、目的変更の登記(登録免許税3万円)が必要になります。

- 事業目的は、「登記事項証明書(会社の登記簿)」に記載されるので、誰でも見ることができます。

- そのため、あまり多すぎると、何をしている会社なのかが分かりにくくなり、信用問題に関わる可能性もあります。

- 法人が発起人になる場合は、その法人の目的を1つでも子会社の目的に入れておく必要があります。

目的の適格性の検討(適法性・営利性・明確性・具体性)

- 「具体性」に関する要件は緩和されましたが、特に許認可が必要な事業の場合は、「具体性」は必要になってきます。

- 許認可が必要な事業の場合は、その事業を的確に記載しておく必要あります。

- また、定款の事業目的に、その業種名を入れておかなければ許可が下りない場合もありますので、許認可を受ける官庁に事業目的の記載方法について、必ず相談・確認するようにしましょう。

- 例:建設業ならば、「土木一式工事」などと建設業の業種を入れる等

※ここに掲げているのは一部ですので、その他にも許認可が必要な事業はございます。

あまり移動しない場所を選ぶ

- 本店を移転すると、登記の変更手続きが必要でその都度手数料がかかります。

- 管轄内・・・3万円

(例:滋賀県内での移転)

- 管轄外・・・6万円

(例:滋賀県から京都府へ移転)

定款上の住所地は最小行政区画までの記載でいい

- 例えば「当会社は、本店を滋賀県大津市に置く」にしておくと、大津市内での移転なら定款変更の手続きをしなくて済みます。

(その場合でも本店所在地変更の移転登記は必要です。)

- 番地等は定款認証後に発起人の過半数で決め、議事録を作成します。

取締役会を置く必要はありません。

取締役は1名以上で構いません。

(ただし、取締役会を置いたときは3名以上必要です。)

監査役を置く必要はありません。

(ただし、取締役会を置いたときは必要です。)

取締役の任期は2年、監査役の任期は4年が原則ですが、取締役・監査役の任期を最長10年まで延長できます。

取締役・監査役を「株主に限る」という定款の定めも可能です。

必ず必要な機関

- 株主総会

- 取締役1名以上

(取締役会を設置する場合は3名以上)

その他の機関

■取締役会

- 3名以上の取締役が必要で、その取締役で構成されます。

- 株式譲渡制限会社の場合は、その設置は任意です。

- 代表取締役の選任など重要な業務についての意思決定を行います。

■監査役

- 取締役の職務執行や会社の会計を監査を行います。

- 株式譲渡制限会社の場合は、その設置は任意です。

- 取締役会を設置した場合は、原則設置しなければなりません。

- 株式譲渡制限会社は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限る」こともできます。

定款で定める必要があります。

この場合、監査役を置いても会社法上の監査役設置会社には該当しません

平成27年5月1日から「会計限定監査役の定めがある旨」の登記が必要になりました。

参照:【監査役を設置している株式会社様へ(PDF)】

監査役会

- 3名以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)で構成されます。

他に、会計参与、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等がありますが、大企業向けですので、ここでは省略いたします。

主なパターンは次の3パターン

1.自分一人タイプ

- 設置する機関は株式総会と取締役です。

- 自分で資本金を出し、自分1人が取締役に就任することになります。

- 取締役は1名以上で構いません。

- 取締役1名なら、自動的にその取締役が代表取締役となります。

2.複数でするタイプ(特に2名の場合が多い)

- 設置する機関は株式総会と取締役です。

- 取締役を複数名置くことが多いです。

- 取締役会は設置しません。

(取締役2名以下なら取締役会の設置はできません。)

- 各取締役に代表権(各自代表)があります。

- 業務執行の意思決定は過半数で決定します。

- 各自代表ではなく「代表取締役」を1名または2名以上定める場合は、定款・定款の定めに基づく取締役の互選または株主総会決議で取締役の中から定めます。

3.取締役会を設置するタイプ

- 設置する機関は、株式総会・取締役会・取締役・監査役となります。

- 取締役3名以上と監査役1名以上が最低必要になります。

(この場合、株式譲渡制限会社であれば、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限る」こともできます。)

- しっかりとした合議制システムを作りたい場合は、このタイプが適しています。

- 代表取締役は必ず取締役会で選定しなければなりません。

役員の任期

最低資本金の額は1円以上ですが、対外的信用や事業資金等を考慮して決定する必要があります。

- 許認可事業によっては最低資本金があります。

例:新規設立会社で建設業許可を取る場合は、500万円の資本金が必要

- 設立時の資本金を1,000万円にすると、初年度から消費税の納税義務が発生します。

参照:【納税義務の免除|国税庁(平成27年4月1日現在)】

- 発行可能株式総数を決定する必要があります。

株式譲渡制限会社は、発行可能株式総数の上限はありません。

- 場合によっては、種類株式や属人的株式の提案もさせて頂きます。

議決権を持たさず出資を募る場合の無議決権優先株式

事業承継対策やリスク対策としての属人的株式

|

1年を超えない期間の末日

- 決算期は1年を超えることはできませんが、1年以内であればいつでもよく、特に理由がなければ年1回にしておきます。

- 例:2月設立なら、決算期を翌年1月31日にする(※登記申請日が設立日)

- 決算期が2月の時は注意 ⇒ うるう年があるので2月末日にする

会社設立月の直前の月を決算期に(一例)

- 初年度の決算手続きを遅く出来ます。

- 例えば、2月に設立設立して3月を決算の会社にすると、すぐ決算申告しなければならなくなります。

- 例:3月設立で3月決算

⇒ 設立したその月に第1期の決算しないといけない羽目に

決算事務を決算期後2ヶ月以内にしなければならない

- 法人税の確定申告を2ヶ月以内にしなければなりません。

- 決算期後3ヶ月以内に株主総会で決算報告をします。

- 10月31日決算だと、繁忙期の12月に決算事務をしなければならなくなるので注意が必要です。

定款で定めます。

株式を譲渡制限にするのは、経営権が簡単に他人に渡らないようにする為のリスクヘッジのようなもので、ほとんどの中小企業、小規模企業は株式譲渡制限会社です。

※株式の譲渡には株主総会又は取締役会の承認が必要になります。

(取締役会を置かない場合は、株主総会でなく代表取締役でも可能です。)

当事務所での流れをご説明足します。

- 基本事項等の打合せをもとに、定款を作成します。

- 定款案をお客様にメール等でお送りし、内容を確認して頂きます。

- 内容がOKでしたら、公証役場にFAXします。

定款原案のほかに、発起人の印鑑登録証明書もFAXします。

このときまでに、発起人の方と役員になられる方の印鑑登録証明書をご用意ください。

- 公証役場から連絡があり、問題なければ電子定款にして公証役場に電子送信します。

- 公証役場から連絡があり、認証日の予約をします。

- お客様から委任状に押印を頂きます。

この時、頂ける押印を頂きます。

資本金の払込証明書への代表者印の押印は、定款認証後ですので、少なくとも2回は押印でお客様とお会いさせて頂きます。

- 定款認証で公証役場に赴きます。

このとき、定款の謄本(同一情報の提供)は、会社保存用と登記申請用として2通取得します。

- 定款認証後、直ちにお客様に連絡致します。

資本金の振込は認証後ですので、当事務所からの連絡があるまでは、資本金の振込をお待ち願います。

登記申請は司法書士に申請して頂きます。

(当事務所から司法書士に依頼します。)

登記が完了したら、登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カードを取得します。

また、設立後は以下の手続きも必要になります。

- 税務署、県税事務所、市町村役場への法人設立届出

- 年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等への各種届出

- 会社名義の口座開設

- 事業に必要な許認可等の手続き

そのため、当事務所では、お客様の負担を軽減するために、以下の書類も必要部数をご用意してご納品させて頂きます。

- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の取得

- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)のコピー

- 定款のコピー

- なお、当事務所にご依頼されたお客様には、提携税理士事務所により、税務署、県税事務所、市町村役場への法人設立届出の手続きを無料でさせて頂きます。

|

その他、当事務所の提携事務所とともに、会社設立・創業・起業に関する税務や労務の相談等の対応もしております。

詳しくは、【設立後の専門家ご紹介など(ネットワーク・連携力!)】をご覧ください。

【設立後の専門家ご紹介など(ネットワーク・連携力!)】